[映画] アラン・ロブ=グリエ 『囚われの美女』 横浜シネマリン 1月25日

(写真右は、マグリットの絵『囚われの美女』に擬して、自然の光景の中に絵を連続させたもの、ヒロインのマリ=アンジュ[ガブリエル・ラズュール]が絵の中で動く、下もマリ=アンジュ、彼女はギリシア神話『コリントの花嫁』で冥界からきた吸血鬼)

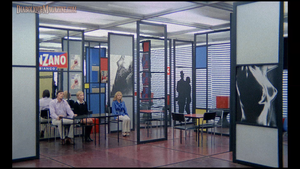

本作はロブ=グリエ最後の映画(1983)で、もともとは『コリントの花嫁』という映画の予定だったが、途中でマグリットの絵を知ったため『囚われの美女』に変更された。彼の映画としては、もっとも物語があり、表象の女の美しさは変らないが、『快楽の漸進的横滑り』や『エデン、その後』に比べると、自然景と一体になったオブジェとなる度合いは小さく、冥界の女とはいっても、どこまでも人間を感じさせる。『快楽』『エデン』の女は、修道院の白壁に血を塗り付ける裸体であったり、チュニジアの砂漠と石と海を走り回り、火の中で踊り狂う女であり、その肉体が衝撃的なまでに美しく輝いたのは、カントのいう美=調和を突き破る瞬間に位置するからだろう。それに対して、本作のマリ=アンジュは調和の内部に存在する美と言える(下の写真3枚↓)。

本作は音楽がいい! 主にシューベルトの弦楽四重奏で、ベッドシーンに完璧にフィットするのが驚きで、ベッドシーン以外は、バイクの凄いモーター音とシューベルトの弦楽四重奏の「合奏」になっているのが独創的。写真下は、もう一人の美しいヒロインであるサラ[シリエル・クレール]、彼女も冥界から来た「死の天使」で、大型オートバイを疾駆する↓。

本作もロブ=グリエの他の映画と同様に、自然景の中に女の肉体をオブジェとして配置しようとする意図は同じだが、マグリットの絵という格好の実例を応用し、活人画の手法を前景化したために、肉体がエレガントになり、衝撃度はそれだけ弱まったように感じられる。絵や鏡の中の生身の女は、砂漠や海で石になりかけた女に比べると、肉体の超越性が弱いのはなぜだろうか。写真下は↓、マネの絵「皇帝マクシミリアンの処刑」を模したもの。

下記はそれぞれ3分間の動画、内容は違い、とても美しい。

https://www.youtube.com/watch?v=ZaR_0GzMIAo

https://www.youtube.com/watch?v=aZu-tvXJyKA

下高井戸シネマでも2月9日〜16日に、今回のロブ=グリエ6作が上映されるそうだ。