[読書] ヌスバウム『感情と法』(慶応大学出版会) (1)

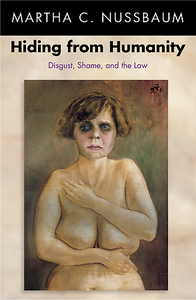

(写真は原書表紙。Hiding from Humanity というタイトルだが、Humanityという語の意味が通常とは違う。「おぞましさ」や「弱さ」を持つ「人間であること」の意味で使われている。邦訳ではこの絵は使われていない。)

現代アメリカのリベラル派哲学者マーサ・ヌスバウムは、2004年にHiding from Humanity ―― Disgust, Shame and the Law を刊行した。2010年には邦訳『感情と法――現代アメリカ社会の政治的リベラリズム』(慶応大学出版会)も出た。本書は、「怒り」「嫌悪」「羞恥」などのネガティブな感情の本性を分析し、概念を十分に区別することによって、これらの感情が我々の生において果す役割、とりわけ公共的行為やジェンダー文脈における重要な機能を考察している。そして、それらが法の規範・実践においてどのような位置づけで「あるべきか」を提案しており、公共哲学およびジェンダー論における、近年の大きな成果といえよう。以下、何回かに分けて、本書の論点を簡単に紹介したい。数字は訳書頁。

原著のタイトルHiding from Humanity ―― Disgust, Shame and the Lawが意味しているのは、「人間の動物性や不完全さから目を背け、隠そうとすることが、嫌悪や羞恥という感情の本性である」ということである。つまりヌスバウムは、「人間性humanity」という語を、「人間であることの不完全さ、弱さ、すなわち、脆弱性、傷つきやすさvulnerability」の意味で使っている。ヌスバウムにおいて、「脆弱性vulnerability」という概念は、彼女の哲学の全体を方向付ける重要な基礎概念であり、人間の脆弱性が「嫌悪」「恥辱」という感情を作り出しているというのが、本書の基本テーゼなのである。

人間は、外界に対して反応し、態度を取らなければならない。たとえば、デカルトの『情念論』もまた、感情の役割をそのように捉えていた。デカルトによれば、我々はまず外界の状況が今までとは変わり、何か新しいものが現われたことに気付く。これが、第一の基本感情である「驚き」である。次に、その新しく出現した対象について、受け容れるか拒否するかを瞬時に決めるのが「好き」「嫌い」の感情である。我々は、対象が何であるか分らなくても、瞬時に態度を決めなければならないこともある。それが自分にとって良いことなのか、それとも悪いことなのか、まずこれが重要であり、それを教えてくれるのが感情であると考えられる。たとえば、腐ったものはいやな臭いがする。この嫌悪感が、それを食べるのを躊躇させる。とすれば、感情は、我々に行動指針を与えるのだから、感情は認知的価値を持つ。ヌスバウムは、西洋の哲学的伝統が主要な感情に含めているものをリストアップする。それは、喜びjoy、悲嘆grief、恐れfear、怒りanger、憎しみhatred、憐れみpityや同情compassion、ねたみenvy、そねみjealousy、望みhope、罪悪感guilt、感謝の念gratitude、羞恥心shame、嫌悪感disgust、愛loveなどである。(p29) そして次のように述べる。

>恐怖心は、未来に差し迫った良くない可能性についての信念を含む。怒りは、不当になされた被害についての信念を含み、憐れみは、他人がひどく苦しんでいることに関する信念を含む。同じことが、いわゆる肯定的感情についても言える。愛、喜び、感謝の念、希望などは、それぞれに特徴的な信念に言及せず、ただ「快い感じfeeling」に関連づけたのでは、互いに区別できない。(p35)

>これらは、飢えや渇きといった身体的欲求appetiteであるとか、苛立ちやある種の憂鬱さのような、対象を持たない気分moodとは異なる。(p30)

もう一つ重要な感情の特性は、感情そのものが評価の対象になることである。感情は、信念と深く関っているから、その信念が誤っていれば、その感情は不適切だったことになる。間違った情報や思い込みにもとづいて怒ったことが分った場合、その怒りは不適切だったと反省される。また感情は、それが生じる因果的状況やコンテクストがあるから、感情の生じた状況の如何によっては、そこに生じた感情が不適切になることもある。誰もが笑ってすます些細なことにブチ切れて激しく怒ったとすれば、その怒りは奇異なものと見られよう。感情は、関連する信念や因果的状況によって、その適否が評価されるのだが、身体的欲求や気分にはそうしたことはない。飢えや渇き、憂鬱な気分などが、適切不適切の評価を受けることはない。さて、最初にヌスバウムが分析するのは「怒り」である。

>怒りはしばしば理に適った感情でありうる。怒りの一般的説明は、アリストテレスのものが使える。それによれば、他人の不当な行為によって、何らかの深刻な危害や損害を与えられ、そしてその行為は不注意ではなく進んでなされたのだ、という信念が、怒りには含まれている。(p84f.)

「怒り」という感情のもっとも重要な特性は、「他人の不正な行為」という認知内容が含まれていることである。我々は地震やにわか雨、あるいは、赤ん坊がコップを割ったことに対して怒りはしない。他人の「行為」に対して怒るとき、我々は他人を判断力を備えた人格として捉えている。つまり、怒りという感情は高度な認知的内容を備えている。たとえば我々は、入試問題の事前漏洩、点数の改ざん、書類の偽造、詐欺などの不正や不公平に対しては、強い怒りを覚える。それは、人間が守らなければならない共通のルールを破ったことに対する怒りである。だから、怒りは「理に適ったreasonable」な感情であり、人は怒るべきときには怒らなければならない。この意味で、怒りは正当な感情なのである。

そしてまた、怒りは、不正や不当な行為を行った人物を、そうしないこともできた正常な人間とみなすことを前提にしている。つまり、怒りは、人間と人間の正常な関係や規範に関る重要な感情なのである。「怒り」はミルの「他者危害禁止則」との関連でも重要である。ミルは、正義は、それが侵されたときに感じる怒りの感情に支えられていると考えていた。というのも、正義が関る領域は、身体・生命の安全、財産、名誉などが傷つけられないこと、移動、発言の自由など、人間の基本的な権利に関るものであり、それが侵犯されることに強い怒りを感じることが、こうした人間の「基本財」を守ることに必要だからである。つまり「怒り」は、社会の公共性を支える大切な感情なのである。[続く]