[演劇] 清水邦夫『楽屋〜流れ去るものはやがてなつかしき〜』ルサンチカ公演、アトリエ春風舎 2.17

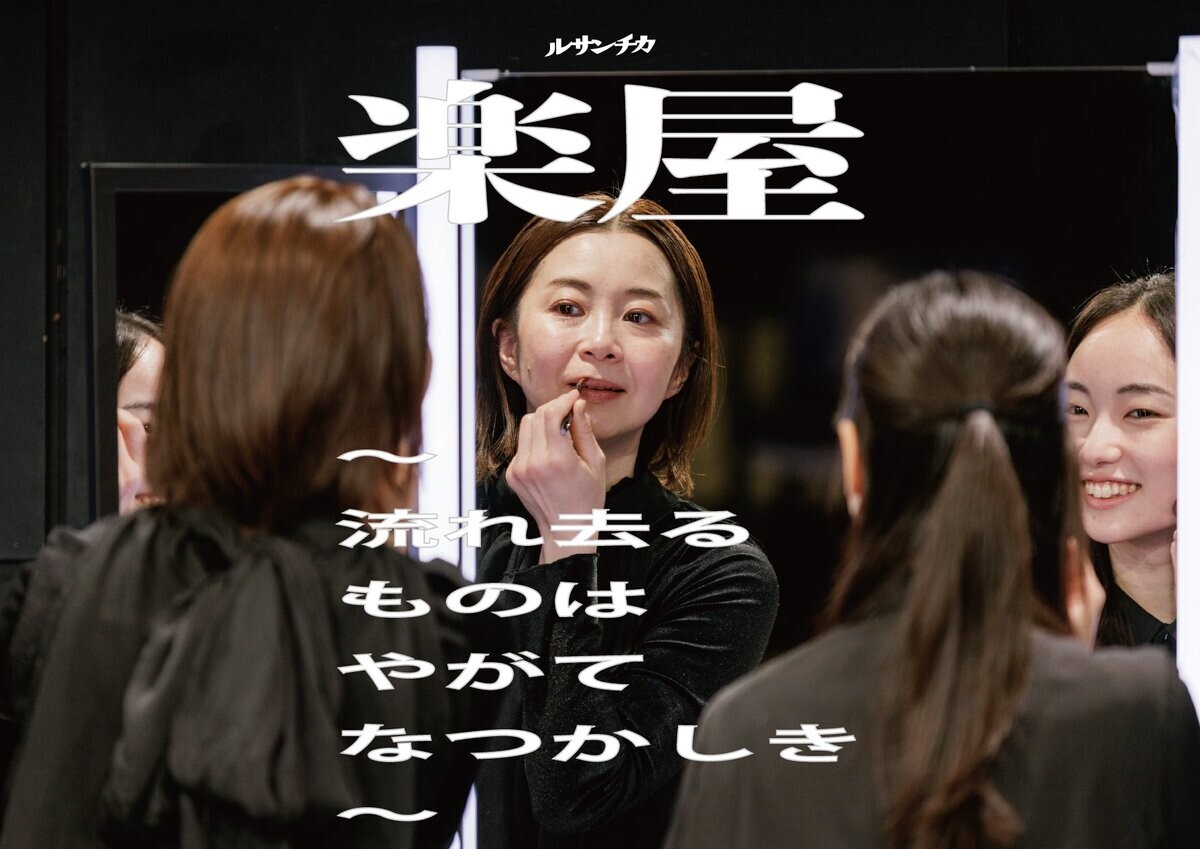

私は初見だが、チラシには1977年初演以来「日本で最も多く上演された作品」とあり、なるほどその通りの傑作だ。前半は『かもめ』、後半は『三人姉妹』に昇華されて終わり、チェホフの両作品のエッセンスが見事に表現されている。楽屋で出番を待つ女優たち、彼女たちはメイクに余念がない(写真上↑、最後にオーリガになる伊東沙保、マーシャになるキキ花香)。しかし、楽屋の外部には舞台はなさそう。彼女たちは楽屋の外では、安アパートの一人暮しか精神病院にいるらしい。彼女たちは、今までも女優として出番がなく、ほぼプロンプターしか経験がないのに、「あの役に出る直前だった」「ニーナを演じている」「端役(の男役)はちょっとやった」とか、自慢し合うが、本当かどうか分らない。互いに張り合い、傷つけ合うが、その結果「これからも誰も出番はない」ことがうすうす分ってくる。一人はメンタルを病み、精神病院にいるらしいが、この楽屋に戻ってきて「ニーナをやりたい」と言う(写真↓左、日下七海、彼女は終幕イリーナになる)。4人いる女優のうち、「ニーナをやっている」と自称する一人は、最後の『三人姉妹』に加わらず孤立したまま楽屋を去る(写真↓右、西山真来)。この4人目の女優が存在するところが、チェーホフと違うところだが、女優4人とも素晴らしい。

終幕の『三人姉妹』は本当に感動的だ。彼女たちの楽屋は、いつのまにかそれ自体が舞台になっている!「このまま生きていても、きっと私たちは、これからも、誰かに愛されることはなく、孤独のまま死んでゆくのでしょう、でも、それでも、私たち、生きていかなければ、生きていきましょう!」と互いに励まし合う三人姉妹。この互いに励まし合うというのが、チェホフがもっとも描きたかった、われわれ人間の生のエッセンスである。『楽屋』では、この励まし合いの儀式に、女優一人だけが加わらないのは、チェホフの時代以上に現代人の孤独が深いからだろう。終幕、掛けた安レコードの、バッハ『人の望みの喜びよ』を聴きながら、三人姉妹は乾杯する、「さあ、乾杯しましょう。あたしたちの長い長い夜のために」「あたしたちの終わりなき稽古のために」「そして、あたしたちのもうやってこない[安らかな]眠りのために」「ああ、かわいい妹たち、わたしたちの生活はまだお仕舞いじゃないわ。生きていきましょう」。人間が生きるとは、人間であるということは、何とせつなく、そして、愛おしいのだろう!